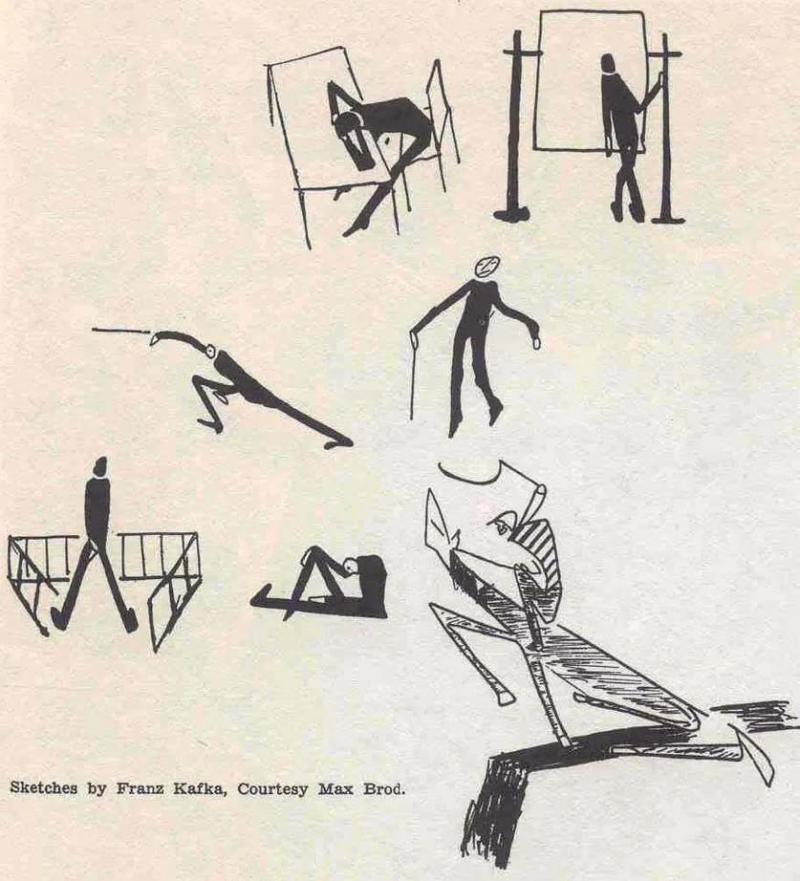

I disegni sono di Franz Kafka

**

Una “Premessa”

La prima impressione che si ha leggendo L’età della ferita è quella di un libro che ti si “scompagina” in mano, e non in senso materiale ovviamente. Appena letta la Premessa, infatti, si giunge alla fine di una densissima paginetta in cui l’Autore (dolosamente!) sembra averci tolto da sotto i piedi quelle certezze a cui siamo abituati, specie nella lettura di un libro di “critica” (ancorché anche di narrativa, come precisa il risvolto di copertina). Per cui, prima di proseguire, tocca fermarsi e cercare di chiarire almeno tempo, luogo e io narrante del libro. Quando ci ho provato, il risultato, una sorta di sintesi della Premessa stessa, è stato il seguente (riporto la prima bozza appuntata sul mio pc): «in un libro scritto in tre mesi, l’autore “traduce” il sogno fatto in una notte, in cui “è” un filosofo praghese che legge e commenta la versione autografa dattiloscritta dei diari di Kafka. L’autore fornisce una datazione certa di questo sogno, e cioè la notte dell’8 febbraio 2022, in quanto, ci dice, il giorno prima, il 7 febbraio dunque, egli stesso aveva riletto i diari; l’autore indica poi il periodo in cui, nel sogno, l’amico filosofo di Kafka inizia la lettura dei diari, e cioè il settembre del 1938, “pochi mesi prima dalla rivolta della Cecoslovacchia antinazista”; infine, l’autore confessa di non sapere, meglio: di non ricordare “esattamente” chi fosse stato durante la stesura del libro (e quindi durante il sogno e quindi durante la lettura e il commento dei diari fatti in sogno), se non perché in proposito gli tornava alla memoria “un nome, Felix Weltsch, il filosofo amico di Brod e di Kafka, che criticava la politica antisemita di Hitler e che con lo stesso Brod lasciò Praga nel 1939».

Annotazione straniante, questa mia, anche se occorre dire che il senso di primo smarrimento si supera allorquando si cerca di dare una spiegazione alla scelta dell’autore. A mio avviso, infatti, L’età della ferita è un libro che destruttura le principali dimensioni con cui siamo soliti orientarci nella realtà e quindi anche nella lettura di un libro – soggetto, spazio e tempo, e lo fa per scelta coerente col contenuto di scritto “intorno ai diari” di Kafka, non di una specifica opera quindi, ma di quella serie eterogenea e frammentaria di annotazioni, prese quasi all’impronta, con uno stile per sua natura laconico e a tratti perfino ellittico, che hanno accompagnato per circa quattordici anni la vita dell’autore boemo intervenendo sui temi più disparati suggeriti dal quotidiano e spesso casuale avvicendarsi di fatti, incontri, emozioni, pensieri, e in cui non mancano nemmeno racconti o descrizioni di sogni (nei diari, se ne contano oltre cinquanta).

Tempo, soggetto e oggetto

L’intento di destrutturazione è esplicito soprattutto per quanto riguarda la dimensione temporale in cui si colloca il libro, declinabile in almeno cinque diversi livelli e, in particolare: 1) quello in cui, di fatto, il libro è stato scritto; 2) quello in cui asserisce di essere stato scritto (in tre mesi dall’8 febbraio 2022); 3) quello in cui nel sogno avvengono il commento e la lettura dei diari (siamo nel settembre 1938, abbiamo detto); 4) lo stesso arco temporale interessato dai diari di Kafka che va dal 1909 al 1923, un anno circa dalla morte per tubercolosi, avvenuta il 3 giugno 1924; e ovviamente 5) il tempo effimero (una notte? un’ora?pochi attimi?) del sogno stesso.

Peraltro, questa dimensione temporale, così “scomposta” (se si ritiene che il termine “destrutturata” sia troppo impegnativo sotto il profilo filosofico), risulta rafforzata nella sua valenza anche storica, non potendo essere un caso, a mio avviso, che al riferimento dichiarato al settembre 1938 e con esso ai tragici eventi che avrebbero interessato l’Europa e, nello specifico, la Cecoslovacchia e la città di Praga negli anni successivi, corrisponda il riferimento a un periodo – il febbraio 2022 – connotato da un’altra grandissima crisi che si è abbattuta sull’Europa dell’est con l’invasione dell’Ucraina da pare della Russia: riferimenti, questi, che forniscono al libro una cornice storica essenziale all’interno della quale si sviluppano i temi esistenziali più intimi, ma non per questo meno universali, tipici della “poetica” (per nulla “estatica”, cfr il commento al frammento del 19marzo 1922) di Kafka.

Nella breve, ma densissima Premessa al libro, l’autore confessa anche che, mentre rileggeva i diari, sentiva che “ogni commento critico, per quelle pagine nitide e tragiche, sarebbe stato superfluo”. Ma questa sensazione (perché così ci viene presentata con la scelta del verbo “sentire”) – che è una sensazione di appagamento e di impotenza insieme, non contraddittoria proprio perché si colloca nel campo del “sentire” – è subito affiancata – non direi superata e tantomeno contraddetta – dal commento dei diari che avviene in sogno quella stessa notte, che solo per finzione narrativa viene attribuito a un filosofo, forse Felix Weltsch si dice in “Premessa”. Considerazione che ci permette di chiarire come anche la dimensione del “soggetto” sia investita nel libro da quello stesso intento di destrutturazione (scomposizione?) che abbiamo visto in atto a proposito della dimensione temporale, e che qui si delinea almeno attraverso quattro diversi livelli: 1) l’io conscio che legge e sente di non dover aggiungere alcun commento critico; 2) l’io inconscio che sogna e legge e commenta, invece; 3) l’io del filosofo “rammemorato” che non può andare disgiunto dalla sua storia personale e di pensiero (non serve citare Gadamer per affermarlo), e ovviamente 4) l’io stesso di Kafka presente in modo sinottico con stralci dei suoi frammenti. Declinazione quasi prismatica che risponde perfettamente a quanto il libro stesso, nel commento al frammento del gennaio 1912, dichiara riguardo l’“antica invenzione della maschera”: «Lo scrittore si interroga, preda di una caccia segreta: chi è lui, chi è l’altro, chi è “noi”», dove particolarmente apprezzabile è il ricorso al termine “caccia”, evocativo delle grandi “venazioni” dei filosofi rinascimentali, e non solo.

Considerazioni, già di per sé complesse (poteva essere diversamente nel commento a un libro su Kafka?) destinate a complicarsi vieppiù laddove ci si ponga la domanda su cosa si debba poi intendere per “diari di Kafka”, sull’oggetto stesso del libro quindi, perché anche in questo caso le risposte potrebbero essere almeno le seguenti: 1) i diari sono quelli di cui alla prima stesura dattiloscritta resa pubblica nel 1951 da Max Brod, l’amico al quale Kafka aveva consegnato con precise prescrizioni la sua opera olografa, che però, è noto, intervenne sull’originale con una serie di correzioni (soprattutto omissioni) effettuando una sorta di “normalizzazione” di quei passaggi in contrasto con la figura di “santo laico” che avrebbe voluto dare dello scrittore; 2) o quelli della versione del 1953 di Ervino Pocar presa a riferimento dal libro, che si avvale, pur con qualche scostamento, della stessa edizione di Brod; 3) oppure quelli di cui alle versioni che si sono succedute dopo e di quelle che verranno ancora, e che, come le prime, si sono dovute o si dovranno confrontare con ovvi problemi di interpretazione della grafia, pur sufficientemente nitida di Kafka, e soprattutto con la traduzione di un autore di lingua tedesca, è vero, ma pur sempre di “accento” boemo; e infine, 0vviamente, 4) gli originali, sottratti da Max Brod all’invasione nazista di Praga e ora conservati nella “Bodleian Library” di Oxford, dopo essere avventurosamente passati per Tel Aviv e Zurigo, che Kafka aveva chiesto all’amico di distruggere insieme a vari capolavori rimasti incompiuti, fra cui Il Processo e Il Castello, e che, grazie alla provvidenziale disubbidienza dell’amico, giacciono lì invece, con le loro scancellature, le loro sovrascritture, le pagine sbarrate, i brani omessi e le parole tradotte, magari in attesa di una traduzione migliore.

Lo spazio – i luoghi del libro

Un discorso a parte va fatto poi per la terza dimensione citata, fra quelle destrutturate/scomposte dal libro, quella dello spazio, che fin dall’inizio, nell’incipit stesso del primo frammento riportato subito dopo la “Premessa”, è introdotta in modo volutamente (ma coerentemente) contraddittorio: “Gli spettatori impietriscono quando passa il treno” “chi vorrebbe partire non può partire” (frammento, e relativo commento, del gennaio 1910). È proprio attraverso di essa infatti che, a mio avviso, si penetra nei recessi più significativi di pagine densissime e stimolanti, e non solo perché L’età della ferita ci costringe a un moto continuo, quasi ossessivo che procede dallo spazio chiuso in cui si immagina avvenire la scrittura di Kafka – che ora è camera ora “dimora lunare” e scrivania ora “radar puntato all’interno del suo corpo” – e da lì si irradia ai luoghi tipici della Praga “dai tetti d’oro” della prima metà del secolo scorso – da Malà Strana al caffè Arco all’isola di Kampa al ponte dei suicidi sulla Moldava. Ma anche e soprattutto perché il vero luogo del libro, onnicomprensivo, ubiquo, quasi fagocitante resta quello della ferita, che è dentro e fuori, veglia e sonno, aperto e chiuso, in una parola “fessura” che la dimensione umanissima del dolore dell’attraversamento, che è dolore del dubbio dell’esitare della paura di cambiare e con ciò stesso di morire, qualifica appunto come “ferita”. Ma una ferita particolare, che nasce con la vita stessa, e che, come si evince dal frammento eponimo del settembre 1917 (“veder medicata nuovamente la ferita, già operata infinite volte, questo il guaio”), non si rimargina.

Parimenti significativo in questo senso è un altro frammento, quello del gennaio 1912, con il relativo commento in calce, dove all’affermazione che “si scrive attraverso di noi”, segue la considerazione che “Ogni vero libro dovrebbe restare sempre aperto, sempre riscritto dalle parole dell’autore e della fantasia del lettore”, con la conseguenza “logica”, quasi sillogistica, che noi stessi siamo la ferita della scrittura nell’atto di compiersi, e in questi termini una ferita che non dovrebbe mai rimarginarsi. Che dovrebbe restare sempre aperta. Che resta sempre aperta.

Insonnia

La fessura, la relazione fra dentro e fuori, aperto e chiuso, sono espresse nel libro anche attraverso il rapporto sempre tormentato in Kafka fra veglia e sonno, come si legge ad esempio nel frammento del 2 ottobre 1911: “Notte insonne. La terza di fila. (…) Dormo, per così dire, accanto a me, mentre devo dibattermi coi sogni. (…) Quando mi sveglio, tutti i sogni sono raccolti attorno a me, ma mi guardo bene dal ripensarli”; oppure, nel frammento, e relativo commento, del 14 dicembre 1914: “Il lavoro procede miseramente, forse nel punto più importante, dove una notte propizia, sarebbe tanto necessaria” (…) “Ma esisterà mai una notte propizia? Conoscevo la sua insonnia da molti anni. Sembrava che Franz volesse trasformare tutta la sua esistenza in una notte propizia alla scrittura”.

Si tratta di brani solo esemplificativi dei tanti che si possono trovare nel libro, dove emerge con chiarezza come la linea dell’insonnia fosse per Kafka essa stessa tergiversare irrisolto davanti a una concezione imminente della morte intesa con Baudelaire come “sensazione dell’abisso”, “vita che precipita in morte”, “solo luogo possibile della scrittura” (commento al frammento del 4 agosto 1917): dunque, da un lato, categoria anche filosoficamente diversa dall’heideggeriano “essere per la morte” prossimo a presentarsi sulla scena del pensiero occidentale (Essere e tempo è infatti del 1927); dall’altro ferita continuamente rimedicata dalla scrittura capace perfino di sottrarre spazio al sonno per farne vita: “Si lamentava, sì, per la fastidiosa mancanza di sonno, ma in realtà ne godeva: così, se avesse vissuto trentotto o quarant’anni, ne avrebbe realmente vissuti il doppio” (commento al frammento del primo febbraio 1922).

È necessario, infatti, evidenziare come l’alternarsi sinottico fra frammenti e relativi commenti in cui si articola il libro, sia spesso anche confronto fra annotazione diaristica ad altissima densità emotiva e di pensiero di un uomo geniale e tormentato, e svolgimento di pensiero (ipoteticamente di di un filosofo) per sua natura necessariamente argomentativo, con la conseguenza che nella giustapposizione che ne deriva, accanto a momenti di sincera empatia, non mancano passaggi anche “dialettici”, come nel commento al frammento dell’11 dicembre 1913 (“Sono stupito… Il racconto di Kleist più vicino a Kafka recitato male da Franz! Forse gli era troppo vicino: forse per questo lo lesse e fallì.”); ma con l’avvertenza che talvolta è proprio nello stile quasi aforistico del frammento, aspro e assertivo, a tratti perfino scarno, che è possibile rinvenire considerazioni di carattere filosofico profondissime, come nel frammento del 19 settembre 1917: “Non riesco a capire come a quasi tutti coloro che sanno scrivere sia possibile, nel loro dolore, oggettivare il dolore, in modo che io, per esempio, nella sventura e forse anche con la testa che mi brucia, possa sedermi e per iscritto comunicare agli altri che sono infelice” – osservazione in cui, a mio avviso, è già rappresentata in nuce la tesi di Wittgenstein sull’incomunicabilità del dolore, che l’autore delle Ricerche sosterrà circa quarant’anni dopo ricorrendo alla famosa metafora del “coleottero nella scatola”.

La scrittura come gesto

Si tratta di un’osservazione potentissima sulla parola e, nello specifico, sulla scrittura che il libro di Marco Ercolani “pesca” sapientemente in un contesto in cui la scrittura resta il tema centrale e inaggirabile nella sua radicalità. Interessante, però, è notare come nel libro la scrittura sia colta anche in una dimensione allusiva e quasi plastica, emergendo in più punti come “gesto” e quindi nella sua relazione con il corpo. Significativo, da questo punto di vista, il fatto che fra le parole più ricorrenti del libro ci siano “dita” e “mano” (arti della scrittura sopravvissuti, anche etimologicamente, al digitale!), di cui si contano direttamente o indirettamente circa venti occorrenze, spesso esplicite come nei seguenti frammenti: “Così mi passa la domenica, quieta e piovosa, sto seduto nella mia camera in pace, ma invece di risolvermi a scrivere e a riversare nello scritto, come per esempio avrei voluto fare ier l’altro, tutto me stesso con tutto ciò che sono, ho fissato ora per parecchio tempo le mie dita” (frammento del gennaio 1912); oppure “sono io la domanda che ha dentro di sé la perfetta assenza di risposta. Io sono realmente uomo, anche se non avessi questa penna fra le dita” (commento al frammento del 28 settembre 1915), e infine: “Ogni parola rigirata nella mano degli spiriti – questo slancio della mano è il loro movimento caratteristico – diventa una lancia rivolta contro chi parla” (frammento de 12 giugno 1923). E altrettanto significativi in questo senso risultano anche i vari rimandi ai luoghi e ai tempi della scrittura – alla “dimora lunare” della camera con il “rettangolo di legno” della scrivania, o alle notti insonni con i loro silenzi sottratti al “fracasso dei carri” – con l’effetto, di grande impatto espressivo, che la lettura del libro sembra emergere staccandosi dall’immagine di Kafka intento a scrivere in sottofondo, quasi che la lettura, nella dimensione onirica in cui il libro si colloca fin dall’inizio, sia traduzione contestuale di quello che avviene pervasivamente alle sue spalle, in un contesto di vita “pangrafico” per esigenze di sopravvivenza.

Autarchia e sopravvivenza

Ma i riferimenti al significato che la scrittura ha avuto nella vita di Kafka sono molti e dominanti nel libro, tali da costituire un altro filo conduttore con cui l’autore ci conduce attraverso i dedali di un materiale per sua natura variegato e frammentario, nel quale è tuttavia possibile trovare una destinazione unitaria:

“8 aprile 1914: Ieri incapace di scrivere sia pure una parola. Non meglio oggi. Chi mi salva?”

“15 agosto 1914: Da qualche giorno scrivo. Possa durare”.

“20 gennaio 1915: Ho finito di scrivere. Quando sarò di nuovo in grado di farlo”.

“Commento al frammento del 25 settembre 1917: Sogni di scrivere. (…) Continui a scrivere, se non lo facessi senti che moriresti”.

“Commento al frammento del 30 ottobre 1921: Ma io senza scrittura non sarei più qui. Se scrivo mi tolgo dalla legge degli uomini. (…) La scrittura mi permette di perdermi senza che nessuno, guardandomi in faccia, se ne accorga e inizi contro di me la guerra di cui sarò vittima”.

Questo desiderio di autarchia perseguito attraverso la scrittura è espresso poi in modo ancora più nitido nel Commento al frammento del 20 dicembre 1921: “Ma nulla come la scrittura ti permette di fare a meno dei legami col mondo. Così facendo li rinsalda, ma senza che tu soffra. Il corpo si alleggerisce, la mente evapora, e il tuo libro futuro sarà interminabile, fluido, felice” – dove, come detto, emerge un rapporto vitale, esclusivo e totalizzante con la scrittura, quasi ideologico, come forma di respiro per il quale, per natura, non possiamo dipendere da altri che dal nostro corpo. E non a caso nel libro il rapporto fra respiro e scrittura si fa più intenso a mano a mano che si procede verso quel fatidico giugno 1924 e le condizioni di salute di Kafka peggiorano progressivamente. Ancora dal frammento del primo febbraio 1922:

“Al malato di polmoni il dio della soffocazione. Come si può sopportare il suo arrivo se non si è parte d lui già prima della orribile unione?” E il relativo commento: “Come ha potuto, per tanti anni, tollerare quella mancanza di respiro? La scrittura veniva a patti solo con l’asfissia dei polmoni: la rappresentava, e durante quell’esercizio ostinato lui poteva, come per miracolo respirare”. E così L’età della ferita rende esplicita quella corrispondenza tragica, della quale Kafka sembra essere stato da sempre consapevole, fra apertura respiro e vita, da un lato, e chiusura soffocamento morte dall’altro, e della quale la scrittura è insieme segno grafico e ferita, confermando quello che, a mio avviso, resta il merito principale del libro di Marco Ercolani: l’aver saputo, attraverso un lavoro “speleologico” e “metodico” insieme, individuare, fra le molte possibili di un materiale intimo e irriducibile, una traccia capace di esprimere il significato profondo di una scrittura radicale che, così colta dalla sensibilità dell’autore, ci appare ora come ombra e matrice, calco e antigrafo di alcuni fra i libri più influenti della letteratura di tutti i tempi.

Possiamo entrare solo lì dove possiamo aprire. Il già-aperto immobilizza: (…) entrare è ontologicamente impossibile nel già-aperto. (M. Cacciari – Icone della legge)