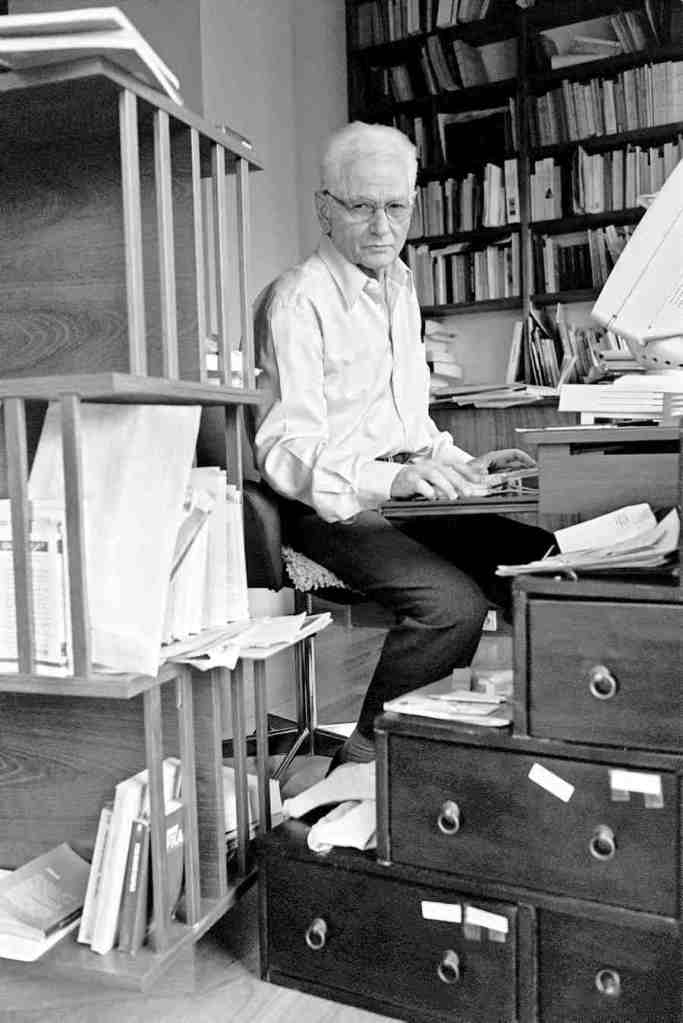

Jacques Derrida

**

La scrittura può seguire il ritmo del pensiero? È un problema che André Breton doveva necessariamente porsi. Il surrealismo, infatti (secondo la celebre definizione che egli ne dà nel manifesto inaugurale del movimento), è l’«automatismo psichico puro col quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente, sia per iscritto, sia in qualsiasi altro modo, il funzionamento reale del pensiero. Dettato del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori di ogni preoccupazione estetica o morale»1. Idea non banale, certo, ma più facile a dirsi che ad attuarsi, come dimostrano i seri problemi incontrati dai surrealisti nei loro tentativi (sempre in gran parte simulati) di scrittura automatica. In effetti, il flusso del pensiero non si lascia riprodurre, anche perché il suo corso risulta sempre più veloce della mano che dovrebbe trascriverlo.

Ma quale rapporto possono avere preoccupazioni del genere con la filosofia, che per definizione è esercizio vigile della coscienza? In apparenza nessuno. Eppure un pensatore come Jacques Derrida sembra aver avvertito, riguardo a se stesso, esigenze in parte simili a quelle esposte da Breton. Così, in un suo testo edito nel 1980, egli descrive «il vecchio sogno impossibile della registrazione esaustiva e istantanea, soprattutto non perdere neanche una parola – poiché ci tengo in particolare alle parole e la loro rarefazione mi è insopportabile nella scrittura –, il vecchio sogno dell’elettro-cardio-encefalo-LOGO-icono-cinemato-biogramma completo. E banale – voglio dire in primo luogo senza la minima letteratura o finzione sovrapposta, senza pausa, senza selezione né di codice né di tono, senza il minimo segreto, niente del tutto, soltanto tutto – e banale in fin dei conti, perché se una simile carta fosse possibile, anche solo per un lasso di tempo assai breve (a loro ci vorrebbero poi secoli di università per decifrare il risultato), io morirei infine placato»2. Questo sogno del filosofo francese appare tanto più paradossale se si pensa che la sua produzione libraria edita in vita è stata immensa, e del resto continua tuttora, con numerose e importanti pubblicazioni postume.

Si potrebbe obiettare che il passo citato proviene da Envois, uno degli scritti derridiani più prossimi a una forma di espressione di tipo letterario. E in effetti l’autore ha riconosciuto che, in quel testo, ad essere in causa è un «firmatario fittizio»3. Nondimeno, l’idea che abbiamo visto enunciata dal filosofo si ritrova in altre sue dichiarazioni, in cui l’impiego della prima persona è senz’altro più immediato. È il caso di un’intervista nella quale egli afferma: «Per quanto riguarda il discorso interiore, il monologo interiore, i pensieri interni, la mia infelicità è che, tra ciò che mi passa per la testa ad ogni istante, che può avere tutte le forme possibili e talvolta forme discorsive molto elaborate, e ciò che ne rimane quando scrivo, non c’è alcun rapporto, o un rapporto tanto indiretto o deformante da provocare sofferenza. Quello che facciamo, pensiamo, parliamo, diciamo, è incommensurabilmente più ricco e più fine, pertinente, inventivo, di tutto ciò che si può registrare sulle nostre macchine da scrivere, sui magnetofoni, la carta, i libri, le interviste e altrove. Qui ho una sensazione di perdita, e lotto contro questa perdita di memoria»4.

Come si vede, il filosofo sembra qui riferirsi soprattutto alle idee (già elaborate, oppure ancora grezze) che gli capita di avere, e magari anche di esporre oralmente parlando con altri, ma che spesso vengono da lui dimenticate, spariscono nel nulla per mancanza di una qualsiasi forma di registrazione durevole. È una sensazione che chiunque, in certi momenti, sperimenta, dunque non c’è da sorprendersi che, nel caso di un pensatore fertile e inventivo come Derrida, essa si accompagni al rammarico per tutto quel in tal modo è andato perduto. Tuttavia non bisogna credere che a interessargli siano solo i concetti (o le intuizioni) potenzialmente utilizzabili nel suo lavoro filosofico. In altre dichiarazioni, infatti, egli torna ad insistere sull’auspicio, o piuttosto il miraggio, di una fissazione integrale dei pensieri: «Ancora oggi, rimane ossessivo il desiderio di salvare nell’iscrizione ininterrotta, sotto forma di un memoriale, ciò che accade – o non riesce ad accadere. Quello che sarei tentato di denunciare come un’esca, ossia la totalizzazione o il raccoglimento, non è forse ciò che continua a farmi correre? L’idea del polilogo interiore […] era in primo luogo il sogno adolescenziale di conservare traccia di tutte le voci che mi attraversavano – o mancavano di farlo, e che doveva essere così prezioso, unico, nel contempo speculare e speculativo. Ho appena detto “non riesce ad accadere” o “mancavano di farlo” per indicare bene che ciò che accade, in altri termini l’evento unico di cui si vorrebbe conservare la traccia, è anche il desiderio stesso che accada ciò che non accade, e dunque una “storia” in cui l’evento incroci già in sé l’archivio del “reale” e l’archivio della “finzione”. Già avremmo difficoltà non a discernere ma a separare il racconto storico, la finzione letteraria e la riflessione filosofica»5.

Si sarà notato che Derrida utilizza, per parlare dell’opera sognata, l’espressione di «memoriale». In effetti, c’è per lui uno stretto rapporto tra l’esigenza di scrivere e quella di fissare sulla carta dei ricordi personali: «Le Memorie, sotto una forma che non sarebbe quel che di solito si chiama così, costituiscono la forma generale di tutto ciò che mi interessa, il desiderio folle di conservare tutto, di raccogliere tutto nel proprio idioma»6. Questo potrebbe sembrare un progetto di tipo letterario, piuttosto che filosofico, ma non è esattamente così, anche se Derrida ammette la propria predilezione per la scrittura di sé: «Nella letteratura, in fondo, mi interesso sempre all’autobiografico: non al cosiddetto “genere autobiografico”, bensì a quell’autobiograficità che deborda largamente il “genere” dell’autobiografia. D’altronde, la maggior parte dei romanzi autobiografici mi sembrano assai poco autobiografici. Cerco dunque di guardare a ciò che nell’autobiografia eccede sia il genere letterario sia il genere discorsivo e, al limite, l’autòs. Cerco di interrogare ciò che nell’autòs scompagina il rapporto a sé, ma sempre in un’esperienza esistenziale singolare, se non ineffabile quanto meno intraducibile, difficilmente traducibile»7. È proprio l’intento di finalizzare la scrittura memorialistica alla destabilizzazione dell’io, invece che all’autocelebrazione narcisistica, ciò che conferisce al progetto di Derrida una dimensione filosofica.

Egli non è stato il primo ad accorgersi del fatto che i pensatori, anche quando credono di pronunciarsi sui massimi sistemi, nel contempo stanno rivelando qualcosa che li riguarda personalmente. È quel che asseriva già Nietzsche, secondo cui i grandi filosofi «non sono consapevoli del fatto che parlano di se stessi – ritengono trattarsi “della verità” – ma in fondo si tratta di loro»8. Idea che verrà da lui ribadita anche in seguito: «Mi si è chiarito poco per volta che cosa è stata fino ad ora ogni grande filosofia: l’autoconfessione, cioè, del suo autore, nonché una specie di non volute e inavvertite mémoires»9. Derrida è ben cosciente di ciò, il che gli consente di affermare: «La filosofia […], per me, è sempre stata al servizio di questo progetto autobiografico di memoria, il che non significa rinunciare alla specificità del genere filosofico, all’esigenza propriamente filosofica, ma attesta il desiderio, pur andando il più in là possibile nella responsabilità filosofica, di indicare che essa è, in quanto responsabilità, quella di qualcuno. Per formalizzare al massimo, direi che la domanda chi mi sembra sempre essere la grande domanda. […] Ovviamente il chi non significa l’io, la persona, il soggetto, ma ciò che obbliga a interrogare e a decostruire questa storia dei concetti di io, di persona, di soggetto, di mente, ecc. La questione del chi […] provoca lo spostamento delle categorie entro le quali vengono pensate la biografia, l’autobiografia, le memorie»10.

Ci sono due classici modi per rapportarsi alla vita di un filosofo: il primo consiste nel pensare che non si possa né si debba prescindere dalla conoscenza dei faits et gestes che l’hanno caratterizzata, il secondo nel ritenere che tali circostanze siano trascurabili, in quanto l’unica cosa che importa è il contenuto teorico delle opere. Queste due posizioni, in contrasto fra loro, sono rappresentate da due autori molto stimati da Derrida, ossia Nietzsche e Heidegger: entrambi le enunciano parlando dei pensatori greci delle origini, riguardo ai quali le nostre conoscenze di natura biografica sono senz’altro scarne e lacunose. Nietzsche, però, le ritiene essenziali: «Questo tentativo di raccontare la storia dei filosofi greci più antichi si distingue da altri tentativi simili per la sua brevità. […] Sono state scelte tuttavia le dottrine in cui vibra ancora nel modo più forte l’elemento personale di un filosofo: per contro un’enumerazione completa di tutte le possibili dottrine tramandate, secondo l’uso dei manuali, ha in ogni caso il risultato di ridurre al silenzio l’elemento personale. Perciò sono talmente noiose quelle esposizioni: in sistemi che sono confutati può difatti interessarci ormai soltanto l’elemento personale, poiché questo è l’aspetto eternamente inconfutabile. Con l’aiuto di tre aneddoti, si può fornire l’immagine di un uomo: in ogni sistema io cerco di mettere in luce tre aneddoti, e getto via il resto»11. Di parere opposto è Heidegger: «Della vita di Eraclito […] sappiamo tanto poco quanto della vita di Anassimandro e di Parmenide. Sarebbe sbagliato lamentarsi della mancanza di notizie biografiche; infatti chi sia Parmenide e chi sia Eraclito lo possiamo stabilire solo a partire da ciò che Parmenide ed Eraclito hanno pensato, e questo non lo veniamo mai a sapere dalle “biografie”. Perciò la biografia di un pensatore può essere completamente esatta, mentre l’esposizione del suo pensiero rimane del tutto non conforme a verità. […] Gli “aneddoti” non devono sostituire la biografia mancante, né devono servire ad introdurre l’esposizione delle cosiddette “opere” dal punto di vista “biografico”; essi devono piuttosto aiutarci a riconoscere che l’“elemento biografico” e la “personalità storica” sono aspetti inessenziali»12.

La posizione di Derrida al riguardo differisce sia da quella nietzschiana che da quella heideggeriana, in quanto si basa su un ragionamento di maggiore complessità: «Non consideriamo più la biografia di un “filosofo” come un corpus di accidenti empirici che lasciano un nome e una firma fuori da un sistema che si offrirebbe solo a una lettura filosofica immanente, l’unica considerata filosoficamente legittima: totale incomprensione accademica dell’esigenza testuale, che si regola sui limiti più tradizionali dello scritto […]. Grazie a questo, d’altra parte, è possibile in seguito scrivere delle “vite-di-filosofi”, dei romanzi biografici […]. No, una nuova problematica del biografico in generale, e della biografia dei filosofi in particolare, deve mobilitare altre risorse, e quanto meno una nuova analisi del nome proprio e della firma. Né le letture “immanentiste” dei sistemi filosofici, siano esse strutturali o meno, né le letture empirico-genetiche esterne, hanno mai, in quanto tali, interrogato la dynamis del margine che esiste tra l’“opera” e la “vita”, il sistema e il “soggetto” del sistema. Questo margine […] non è una linea sottile, un tratto invisibile o indivisibile tra l’insieme dei filosofemi da una parte e la “vita” di un autore, già identificabile col suo nome, dall’altra. Questo margine divisibile attraversa i due “corpi”, il corpus e il corpo, secondo leggi che cominciamo soltanto a intravedere»13.

Ovviamente le cose si complicano ancor più se a trattare della propria vita è il filosofo stesso, ossia se ad essere in causa è la scrittura autobiografica. E qui si torna al caso di Derrida, quello di un pensatore che, pur non avendo mai scritto un’opera concepita come narrazione per esteso della propria vita, ha spesso inserito frammenti memorialistici nei suoi libri o interviste. Perciò, come ha notato Benoît Peeters, «Circonfession, La carte postale, Le monolinguisme de l’autre, Voiles, Mémoires d’aveugle, La contre-allée e vari altri testi, tra cui molte interviste tardive, così come i due film che gli sono stati dedicati, delineano un’autobiografia frammentaria, ma ricca di dettagli concreti e talvolta molto intimi»14. Ciascuno dei testi evocati da Peeters richiederebbe un’analisi approfondita, ma preferiamo mantenerci qui sul piano di un discorso più generale. È chiaro che esiste, nelle opere derridiane, una doppia pulsione contraddittoria: quella a «dire tutto» anche su di sé, e quella che induce invece alla discrezione: «Ciò che si riserva nello svelamento, non è qualcosa che si nasconde, che si decide di non mostrare: dato che qualcosa è sottratto a me stesso, riservato per me stesso, fin tanto che […] questa riserva rimane valida per me, troverei nel contempo derisorio, brutale, sommario e falso fingere di svelarlo. Per custodire in riserva lo svelamento della riserva, mantengo una specie di discrezione, fin nell’esibizione. C’è il segreto di “me” per “me”. Per preparare o preservare la possibilità per me di accedervi o di mostrarlo, giudico per il momento che ogni mostrazione [monstration] sia precipitosa o aneddotica. Essa cederebbe a dei canali convenzionali, come la fotografia o l’aneddoto; sarebbe mistificatrice, mistificante ed esibizionista. Esibizionista nel senso derisorio del termine»15.

Lo stesso tipo di problematica si presenta anche rispetto a un’altra forma di «scrittura di sé», quella diaristica. Il filosofo ha ricordato in un’intervista di averla praticata fin da giovane, sia pure in maniera particolare: «In quel diario si trovavano al tempo stesso confidenze autobiografiche, ma anche già abbozzi di brevi dissertazioni su Rousseau e Nietzsche. […] Se c’è un sogno che non mi ha mai abbandonato, qualsiasi cosa abbia scritto, è quello di scrivere qualcosa che abbia la forma di un diario. In fondo, il mio desiderio di scrivere è quello di una cronaca esaustiva. Cosa mi passa per la testa? Come scrivere tanto velocemente da conservare tutto ciò che mi passa per la testa? Mi è capitato di riprendere in mano dei taccuini, dei diari, ma ogni volta li abbandonavo; alla fine ci ho rinunciato, e ora non tengo più alcun diario. Ma è il rimpianto della mia vita, perché quello che mi sarebbe piaciuto scrivere è proprio questo: un diario “totale”»16.

Non è soltanto una difficoltà di carattere stilistico o psicologico quella che ostacola il sogno derridiano di una registrazione scritta che sia onnicomprensiva. Questo sogno, infatti, confligge gravemente con la concezione che il filosofo stesso ha proposto riguardo alla scrittura. A giusto titolo Igor Pelgreffi ha osservato che «qui, la contraddizione sta nel desiderio di un pangrafismo capace di trattenere la vita, che con tutta evidenza contrasta con l’idea di écriture come forma del rinvio, del necessario ritardo e rottura dell’ordine vitale dell’immediatezza»17. Inoltre il pensiero, al pari dell’esistenza, è caratterizzato proprio dall’essere qualcosa di fuggevole, dunque solo in minima parte fissabile sulla carta. E l’oblio non è meno importante, né meno necessario, della memoria.

**

1 A. Breton, Manifeste du surréalisme (1924), in Manifestes du surréalisme, Paris, Gallimard, 1981, p. 37 (tr. it. Manifesto del Surrealismo, in Manifesti del Surrealismo, Torino, Einaudi, 1966; 1987, p. 30; si avverte che i passi delle traduzioni italiane cui si rimanda vengono spesso citati con modifiche).

2 J. Derrida, Envois, in La carte postale, de Socrate à Freud et au-delà, Paris, Aubier-Flammarion, 1980, p. 76 (tr. it. Invii, in La cartolina. Da Socrate a Freud e al di là, Milano-Udine, Mimesis, 2017, p. 69).

3 J. Derrida, À voix nue (1998), in Sur parole. Instantanés philosophiques, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1999, p. 25 (tr. it. A voce nuda, in Sulla parola. Istantanee filosofiche, Roma, Nottetempo, 2004, p. 33).

4 J. Derrida, Dialangues (1983), in Points de suspension. Entretiens, Paris, Galilée, 1992, pp. 153-154.

5 J. Derrida, «Cette étrange institution qu’on appelle la littérature» (1989), in AA. VV., Derrida d’ici, Derrida de là, a cura di Thomas Dutoit e Philippe Romanski, Paris, Galilée, 2009, pp. 254-255.

6 J. Derrida – Maurizio Ferraris, intervista del 1994, in Le Goût du secret. Entretiens 1993-1995, Paris, Hermann, 2018, p. 51 (tr. it. «Il gusto del segreto», Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 38).

7 Ibidem (tr. it. p. 37). Per tutti i temi che stiamo affrontando, è d’obbligo il rinvio all’ampio volume di Igor Pelgreffi La scrittura dell’autos. Derrida e l’autobiografia, Giulianova, Galaad, 2015.

8 Friedrich Nietzsche, Frammenti postumi 1882-1884, in Opere, vol. VII, tomo I, parte I, tr. it. Milano, Adelphi, 1982, p. 250.

9 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male (1886), in Opere, vol. VI, tomo II, tr. it. Milano, Adelphi, 1968; 1986, p. 11.

10 Le Goût du secret, cit., pp. 51-52 (tr. it. p. 38).

11 F. Nietzsche, La filosofia nell’epoca tragica dei Greci (1873), in Opere, vol. III, tomo II, tr. it. Milano, Adelphi, 1973, p. 267.

12 Martin Heidegger, L’inizio del pensiero occidentale. Eraclito (1943), in Eraclito, tr. it. Milano, Mursia, 2015, p. 9.

13 J. Derrida, Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre, Paris, Galilée, 1984, pp. 39-41 (tr. it. Otobiographies. L’insegnamento di Nietzsche e la politica del nome proprio, Padova, Il Poligrafo, 1993, pp. 41-42).

14 B. Peeters, Derrida, Paris, Flammarion, 2010, p. 11. Gli scritti derridiani a cui si fa riferimento sono: Circonfession, in Geoffrey Bennington – J. Derrida, Jacques Derrida, Paris, Éditions du Seuil, 1991, pp. 5-291 (tr. it. in Derridabase – Circonfessione, Roma, Lithos, 2008, pp. 11-281); Envois, cit., pp. 5-273 (tr. it. pp. 11-230); Le monolinguisme de l’autre ou la prothèse d’origine, Paris, Galilée, 1996 (tr. it. Il monolinguismo dell’altro o la protesi d’origine, Milano, Cortina, 2004); Un ver à soie, in Hélène Cixous – J. Derrida, Voiles, Paris, Galilée, 1998, pp. 23-85 (tr. it. Un baco da seta, in Veli, Firenze, Alinea, 2004, pp. 21-73); Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Paris, Réunion des musées nationaux, 1990 (tr. it. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, Milano, Abscondita, 2003); Catherine Malabou – J. Derrida, La contre-allée, Paris, La Quinzaine Littéraire-Louis Vuitton, 1999. I due film sono: Safaa Fathy, D’ailleurs, Derrida (1999), e Kirby Dick – Amy Ziering Kofman, Derrida (2002).

15 Dialangues, cit., pp. 143-144.

16 À voix nue, cit., pp. 18-19 (tr. it. pp. 25-26). Ci sono comunque alcuni testi nei quali Derrida adotta (o finge di adottare) la forma del diario, inteso proprio come serie di annotazioni datate: cfr. Cartouches, in La vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978, pp. 211-290 (tr. it. Cartigli, in La verità in pittura, Roma, Newton Compton, 1981, pp. 177-244); Journal de bord, in Survivre, in Parages, Paris, Galilée, 1986, pp. 119-218 (tr. it. Giornale di bordo, in Sopra-vivere, in Paraggi. Studi su Maurice Blanchot, Milano, Jaca Book, 2000, pp. 177-271), nonché Un ver à soie, cit., e le parti stampate su fondo grigio in La contre-allée, cit.

17 I. Pelgreffi, Scrittura e filosofia. Jacques Derrida interprete di Nietzsche, Roma, Aracne, 2014, p. 92.