Sei l’ospite che ci ha salvati o il nemico che ci ha seviziati? Uno psichiatra, nient’altro che uno psichiatra. E chi sono gli psichiatri? Gli scienziati dell’anima? Quelli che pretendono di spiegare quanto non è possibile neppure immaginare o ricordare? La mente è un’invenzione stupida, una strategia infantile contro il terrore. Non ti dirò niente. E, se ti parlerò, le mie parole ti inganneranno. Non illuderti di conoscere mai la nostra vera storia. Non potresti capire. Noi siamo cresciuti nel sogno. E nella presenza del vento. Anche quando le nostre notti erano senza sogni e senza vento, pensavamo alla prossima folata o alla prossima visione, incapaci di tollerare il silenzio. Taala era luminosa e immensa. Non userei altri aggettivi. Pensa a una città grande e muta, con muri di carta. Vie, soffitti, pavimenti di carta. Tutta carta piena di immagini, di macchie, di parole. Carta usata, spiegazzata. Bastava il vento, e subito si raggrinziva, si accartocciava, volava via. Fui la prima ad avvertire una forte sensazione di freddo. E un ragazzo – lo ricordo, si chiamava Ander – ci convinse a incendiare tutto. Ogni muro, ogni porta. Gli stessi tetti. Bruciare e fuggire. Solo così avremmo potuto scaldarci. Ecco il segreto di quelle montagne bruciacchiate, di quei falò neri che avete trovato nel deserto, prima di trovare noi. Rifiuti di carta: tutto quello che resta della nostra favolosa città, descritta da nomadi e imperatori come una delle meraviglie del deserto di Khash.

*

Mi spiate mentre dormo. Li vedo sempre, i vostri schermi, i vostri occhi. Li odio, maledetti… Perché girate con la telecamera tra i nostri letti? Cosa cercate tra i cuscini? Lasciatemi sola! Non so perché sono qui. Non ho nessuna malattia da cui guarire. Scopro, qui, persone che non avevo mai visto prima a Taala. Non le riconosco. Non le ho mai viste camminare nelle nostre strade. Diffidate. Osservateci attentamente. Siate cauti. Quelli che dormono tra queste lenzuola dicono cose false. Studiate bene le loro voci. Mi sembrano molto belle, regolari, intonate. Troppo belle e troppo regolari.

I nostri volti non sono intatti come dici: questa è la tua illusione. Sai come era veramente fatto il mio viso, quando non lo guardavi? Sai come i miei occhi vedevano e come la mia bocca parlava? No. E allora non giudicarmi. Se adesso vedi in me la faccia di una giovane donna, sappi che quella faccia potrebbe mentirti. È qualcosa di assurdo, quanto è accaduto. Non so neppure parlarne. È qualcosa di riferito al tempo, ma non so dire altro. Vorrei lavarmi, cambiarmi, correre lontano. Bisogna stare qui come cose. Attendere. Essere guardati. Rispondere.

*

Non puoi immaginare, e come potresti? Sai qualcosa dei misteriosi intonaci di calce che reggevano le nostre mura o della terra argillosa, essiccata con arte così sapiente da evitare l’erosione dell’acqua? Sai qualcosa del numero di fibre che rendeva così solide le nostre case? Sai qualcosa dei cavi d’acciaio degli ascensori, delle equazioni che reggevano i ponti di cristallo e i grandi specchi? Ricordi le fortificazioni di Fabhraj, il castello-cisterna di Anbor, le torri di vento di Ghir, la doppia cupola di Bam, i giardini a scacchiera di Ulder, le torri celesti per i colombi, le stanze di lana e velluto, i vasi di farina rossa, i grattacieli sotterranei e le grotte di corallo? Ricordi lo ziyadal che cingeva la moschea? Ricordi la grande maqsurah, dove il principe si inginocchiava a pregare?

*

Mancavamo di tutto, fin dall’inizio. Dal cibo quotidiano agli abiti per coprirci dal freddo. E il nemico, per beffarci, ci torturava con odori semplici, che disseminava nelle strade. Cominciò col gelsomino, poi con la mimosa. Quindi maggiorana, menta, rosmarino. Ogni odore evocava qualcosa, che non ricordavamo: ora il mare, ora la foresta, ora il cibo più saporito. Non potemmo resistere. Uscimmo all’aperto, per respirare meglio, e così fummo inermi, in loro balìa. Ma era bello, mentre si aprivano i tendoni dei carri, respirare a pieni polmoni odori così dolci.

*

Idee politiche? Le hai mai provate, quando il vento logora, trasforma, dissolve a ogni istante? Quando ti strappa le cose di mano, ti toglie le rughe dal viso, seppellisce sotto la sabbia l’amico che voleva venirti a trovare e che solo ieri, con te, faceva progetti felici in quella birreria fumosa? Il suo rumore – il boato che ti preme le tempie e non ti libera mai – ti permette di pensare un solo pensiero: come salvarti la vita. Un giorno, mentre il cielo si rannuvolava e la brezza faceva stormire un castagno, vidi delle persone guardarsi in un grande specchio, sotto l’insegna di un cinema: inorridirono e scapparono via. Erano giovani e belli, vestiti come in un giorno di festa, ma non seppero resistere a quanto avevano visto.

*

Siamo già stati saccheggiati e depredati una volta, spinti dal nemico a vagare nel deserto di Kasch, e io ho già raccontato questa storia a dei giornalisti. C’erano tante telecamere, anche allora. Solo che era un altro anno, un altro momento della mia vita, e Taala – lo ricordo bene – non si chiamava Taala.

*

Basta con gli inganni! Ridammi il mio corridoio, la mia cucina. Ridammi la spalliera del letto, con il mare appeso alla parete. Ridammi quello che avevo. Non credere a chi parla la mia stessa lingua. Qualcuno ti riempie la testa di menzogne. Riferisce emozioni, ma non le ha mai provate. Vuole metterti su false strade, deviare i tuoi pensieri. Anche questo ospedale è un miraggio.

Ma guardami bene! Ti sembro malata? Rispondimi. In realtà, non sai cosa dire. Non sai per quale strana ragione, tra tutte le persone che avete raccolto nel deserto, non ce ne sia una che dimostri cinquant’anni. Ma è proprio certo – te lo chiedo con determinazione – che le persone con cui stai parlando siano quelle che appaiono? E io, quanti anni avrei, allora? Puoi darmi una risposta precisa? Puoi portare qui uno specchio, e dirmi esattamente che cosa vedi?

*

Sì, sparivano da un giorno all’altro, gli abitanti. Io, ad esempio, odiavo un tipo zoppo, vestito di grigio. Ogni volta che lo vedevo, mi immaginavo, con sottile piacere, che non esistesse più. E, col passare dei giorni, lo vidi sempre di meno. E, quando lo vedevo, era basso e zoppicava di più; la sua pelle aveva assunto un pallore spettrale. Sembrava malato, molto malato. Arrivai, alla fine, col non vederlo più. Mi capitò lo stesso con un vecchia chiesa. Non ne sopportavo la decrepitezza. Allora chiusi gli occhi e divenne un giardino sudicio di cartacce, con ubriachi che ridevano attorno alla carogna di un cane. Scoppiai a ridere. Altre persone, intorno a me, si comportavano come se la chiesa ci fosse: si fermavano, ammiravano il portale solenne, la magnificenza delle vetrate. Per me era tutto finito: semplicemente, aveva smesso di esistere.

Ma non sempre era così facile. Potevi desiderare che sparissero, le cose, ma quelle continuavano ad esserci: in tanti, in troppi, attorno a te, desideravano che ci fossero. Sentivi i loro pensieri – pesanti, ostili. Avresti voluto strapparli dalla loro mente, perchè ti impedivano di trattare il mondo come un sogno. D’altronde, i sogni non sono mai uguali perché cambiano notte dopo notte.

*

Hai mai provato a tenere fermi i muri di una stanza? È difficile, quando il vento è troppo forte. Non impossibile, comunque. Ci si sposta da una parete all’altra. Si piantano chiodi sui tappeti. Si sposta la scrivania contro la porta. Si ammucchiano libri. Il gioco è possibile. Lo si può fare, volendo, anche con la città. Se giri attorno alle mura e vedi chiaramente il lato da cui le case cominciano a oscillare, puoi lanciare un grido: «Aiutatemi!». E qualcuno sorreggerà le mura con te.

L’altro giorno, ho fatto una scoperta bizzarra. Alcune pietre erano molto colorate e d’un tratto hanno cominciato a muoversi. Passavano per strada un vagabondo e un ragazzo. Li ho chiamati. Ci siamo messi lì, a bloccare le pietre, quando queste, per incanto, si sono dissolte. Erano farfalle colorate. Mi sono chiesto: e se ci fossero solo farfalle al posto delle pietre? Potrebbe bastare battere le mani per spaventarle e farle volar via. Allora scopriremmo che la città non aveva nessuna cinta di mura, ma solo un unico filo – una linea lunga e sinuosa, estesa per migliaia di chilometri, di cui non si vede l’inizio e non si vede la fine, formata solo da immobili ali variopinte.

*

Lo chiamavano Manner. Viveva nei punti più segreti della città. Era lui a conoscere la mappa di tutte le vie e di tutte le piazze: era lui a sapere. Una volta lo vidi, da lontano. Il suo sguardo era sdegnato, quasi intollerante. Una folla si radunò attorno a lui, silenziosa. Alcuni gli chiesero cosa accadesse ma lui non diede risposta. Era un uomo alto, aveva gli occhi chiari, i capelli annodati in una treccia scura, le braccia abbronzate. Si raccontavano storie diverse su di lui. Che fosse stato un ingegnere e avesse insegnato all’università. Che avesse avuto una lunga relazione con una schizofrenica. Che avesse partecipato a diverse lotte armate. Che fosse un profugo ungherese, di origine ebrea. Per parecchie settimane si allontanò da Taala e camminò a lungo per il deserto, fino ai confini dell’altopiano. Poi ritornò, ma non riferì a nessuno quello che aveva visto. Chi incrociò il suo sguardo cominciò a progettare la città che conosciamo. Una città nuova, per uomini che capissero. Una città consapevole delle sue eclissi. Una città di cui non essere sicuri. Una città che nessun saccheggio e nessun abbandono avrebbero potuto far morire. Ecco Taala. Manner ce lo insegnò: era un luogo da custodire sempre, con la stessa, identica tenacia di chi conserva la propria identità. Ognuno di noi doveva tollerare l’altro, per essere vivo. A Taala, chi osservava una strada o una casa aveva, talvolta, il potere di trasformarla. Se, per caso, tre uomini passavano davanti a un palazzo che non volevano vedere, quel palazzo si cancellava, o almeno non appariva più per molto tempo, e i suoi abitanti non erano più presenti. Manner non ci spiegò mai dove andassero, gli uomini e i palazzi. Scrisse che «le passioni potevano modificare il mondo» e che «non bastava toccare la materia di un muro per essere sicuri che quel muro fosse eterno». Poi aggiungeva: «Però dovete conservarle, le cose. Restate uniti. Pensate alla loro esistenza».

Un giorno Manner mi fermò. Era pallido, l’occhio stravolto, uno zaino sulle spalle. Mi farfugliò qualcosa che non capii. Poi esclamò, a bassa voce: «Non ne ho colpa, io. Dillo, agli altri. Non ne ho colpa. È andata così, ma doveva essere diverso. Oh sì, molto diverso!». Quasi gridava: «Hanno stravolto tutto! Oh Taala, mia Taala!». E bisbigliava: «Il mio sogno era puro. Era giusto». Poi mi fissò negli occhi e disse: «Salta agli occhi, non è vero? La città doveva essere festosa, affollata e moderna. La popolazione sarebbe stata giovane e felice, immune dal dolore. Ma qualcosa è andato storto. Un incidente. Un cortocircuito». Trafelato, aggiunse: «Nella piazza di Kajàk, il 9 gennaio. Mi raccomando…».

Il testo è tratto da: Marco Ercolani, Taala, Greco & Greco edizioni, Milano 2002.

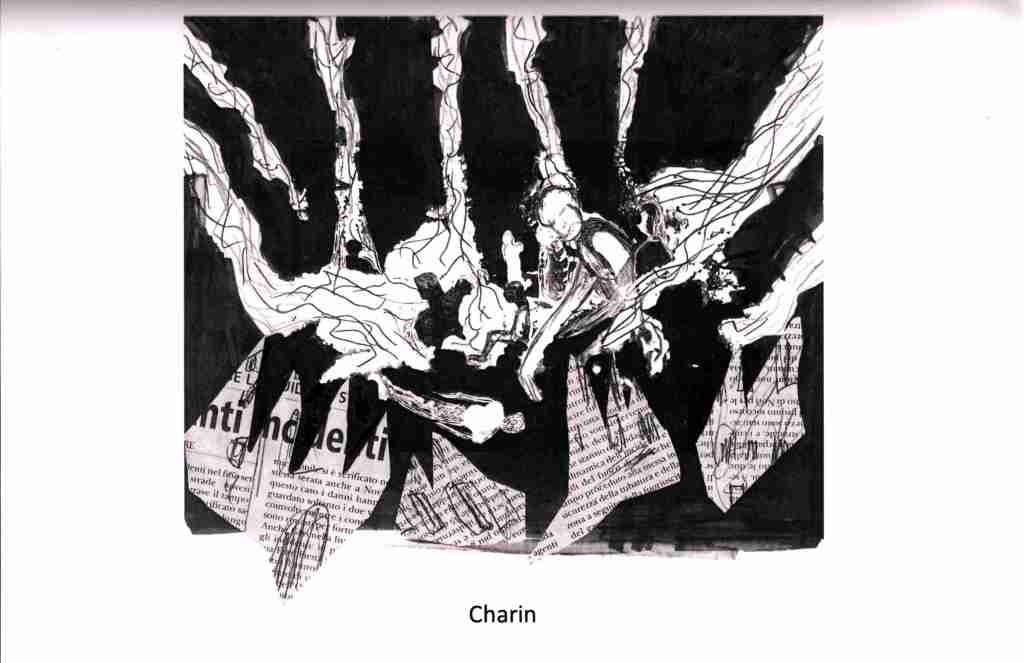

Immagine di Pietro Casarini